Tenho vivido este exercício duro, ao mesmo tempo terno; doloroso, ao mesmo tempo que feliz; árduo e ao mesmo tempo cheio de leveza: acompanhar os últimos tempos (meses? anos? não sei…) de meu pai na Terra. Parece, talvez, fatalista e até mórbido falar assim, mas não é. O pai tem 92 anos e somos pessoas bastante racionais, não costumamos fugir da realidade. Resta-nos pouco tempo fisicamente juntos. A vivência destes dias tem me feito pensar: o que terá se transformado em mim, desde a época em que eu me desesperava ao pensar em perder meus pais, até hoje? Terá sido só a idade avançada do pai, minha maturidade, a aceitação do ciclo da vida e de seus tempos? Sim, também… mas que ninguém se engane: perder alguém que amamos envolve dor, em qualquer fase da vida. Tive dois ou três momentos, nos últimos meses, de experimentar a quase perda. A dor que se sente, nesses momentos, nos atinge de uma forma aguda. Estes não têm sido tempos de ausência de dor. Definitivamente, não… mas têm sido, sim, tempos de leveza interior, de ternura, de carinho, de amor pleno. Tenho me perguntado, então, o que me faz sentir leve, em tempos tão duros.

Muito antes de buscar entender, a mim e o mundo, usando as vias psicanalíticas e espiritualistas que costumo usar, sempre fiz o exercício de buscar me entender, de me perguntar: o que há, a mais, nesta situação, o que aprendo com isto? Sou professora e há quem pense que a essência de meu ofício é ensinar. Não é. Já me debrucei muito sobre isso. A essência de meu ofício é aprender. Ensinar o que aprendi me é natural, sai de mim de forma espontânea, exige esforço quase nenhum. O exercício, para mim, sempre foi aprender, mas ocorre que a necessidade desse exercício também me é natural.

Em relação à fase atual de meu pai (que sei: fase transitória), acho que aprendi o que me traz leveza: não tenho pendências com meu pai. Vivemos (e continuamos a viver) o que há para ser vivido juntos. Não refreio qualquer impulso de carinho em sua nuca, de encher sua cabeça de beijos, de me sentar ao lado dele no sofá, ficar tempo longo com os dedos entrelaçados aos dele, cabeça repousada em seu peito, enquanto ele faz cafuné e dá beijo em minha cabeça. Não censuro o sorvete que ele e eu amamos, depois da consulta médica, aquela que ele lembra, ao acordar, como passeio: “Passeamos mesmo ou eu sonhei”? Não refreio minha alegria ao vê-lo assinar seu nome, mesmo que ele diga: “Mas assinei pessimamente!”… Ele assinou e reconheço sua caligrafia. Mais que isso: reconheço sua imensa sanidade, a mesma que o faz responder ao médico, quando comenta sobre sua vaidade: “A gente tem que ter alguma vaidade, sim. Não ter vaidade é ter entregado os pontos”. Penso que é disso que vem a leveza: dói perder alguém que amamos, mas a dor só é envolvida em aceitação – até felicidade – se houver relação que tenha sido vivida, bem vivida. É daí que tem me vindo, constantemente, a pergunta. Já ouvi, hoje não sei se concordo: “Si quieres ser feliz, no analices”. Não consigo viver sem analisar: o que mais há nisto? O que há, a mais, para aprender?

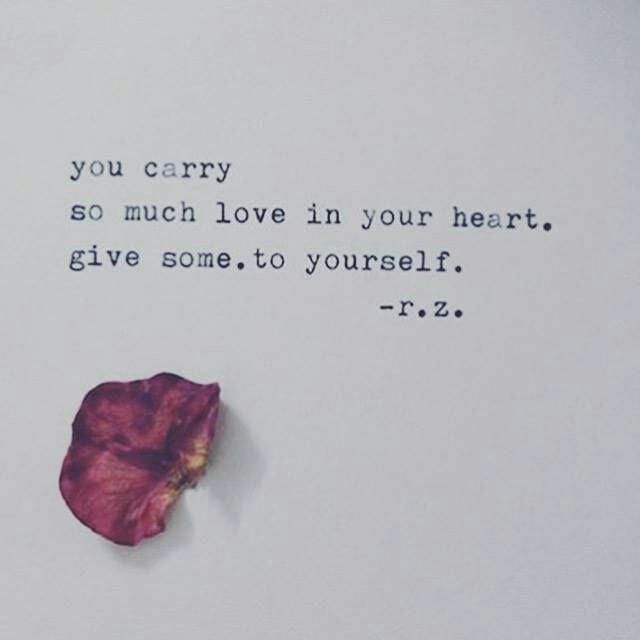

Acho que cheguei a uma (não “a”) resposta. Tenho aprendido, ao longo dos anos, que as respostas são várias e dependem do momento e da profundidade dos elementos de que dispomos, a cada momento. Esta é minha resposta atual à pergunta constante “O que mais há, aí, a aprender?”: há que aprender a se relacionar consigo. Tenho constatado que a relação mais importante de uma pessoa é aquela que mantém consigo mesma. Essa constatação não me chega de forma egoísta, egocêntrica, autocentrada. É constatação básica, mas nascida de muito depuramento interior: não é possível estar em paz com o mundo externo sem fazer paz consigo; não é possível amar o outro sem trazer amor em si e por si. “Ah, mas eu amo o outro perdidamente, não vivo sem o outro e o outro não me ama!”. Isso que você tem não é amor, nem por si e nem pelo outro. É só doença, da cabeça e do espírito. Há muita coisa por aí chamada, erroneamente, de amor. Carência e egoísmo são frequentemente apelidados de amor. Essa coisa que amarra o outro, prende, chantageia, isso é carência, fraqueza, egoísmo. Não é (e nunca foi) amor. Aprendi muito sobre amor vendo meu pai sofrer, na doença. Se a alternativa para tê-lo junto a mim é vê-lo sofrer, então prefiro deixá-lo livre, não me amarro mais a ele, não peço que fique perto de mim, de qualquer forma. Amar – agora sei, é verdade – é deixar livre para ir. Amor parte primeiro de si, então para o outro. Perdão, igual. Não é possível perdoar o outro sem, antes, aprender a se perdoar. Ô coisa difícil, esse negócio de se perdoar… Êta! Coisa difícil, o tal do perdão… mas a gente tem que tentar aprender, seguir tentando. Acho que deve ser bom tentar começar por si, então imagino que o resto venha, naturalmente.

Tenho visto a forma como a relação plena com meu pai tem me trazido paz e me perguntado: e a relação que tenho comigo mesma? Quando tiver que me despedir de mim, na hora da despedida inevitável, terei paz, sentirei a serenidade da plenitude? Estarei satisfeita com a relação que tive comigo? Que ninguém se engane: perder alguém que amamos muito é coisa que dói, é sofrido. Mas pode haver serenidade e paz nessa dor. Pois se é assim, perder-se de si mesmo deve ser motivo, sim, de dor imensa. Não me refiro, aqui, à perda inevitável, a morte do corpo e daquilo que pensamos ser nós. Refiro-me à perda de si, do eu maior, que vai muito além do corpo que pensamos encapsular o eu. Se não há dor em perder-se do eu, de si, concluo haver uma única razão: ausência de amor, em si, por si mesmo. Hoje, não acredito mais em quem tenha amor aos outros sem ter amor por si. O círculo é inevitável: se não há amor por si, perdão para si, como haverá amor e perdão para outro? É ciclo tão íntegro, o de amar: envolve corpo, mente, espírito, vem de dentro para fora e retorna, de fora para dentro. Há, no ciclo do amor e da vida, perdas inevitáveis, mas há outras perdas com as quais compactuamos de forma velada, aquelas perdas que deixamos acontecer dia a dia, que vão nos tirando de nós mesmos e nos afastam de nós. É preciso cutucar essas perdas, fazer com que doam, porque só doem as perdas daquilo que se ama. É preciso abraçar-se, fazer cafuné na própria cabeça, dar a mão a si mesmo, dar colo à própria cabeça. É preciso amar-se. Se nos amarmos, conseguiremos perceber quando estivermos nos perdendo de nós: vai doer.

Deixar um comentário